現代社会の変化のスピードはすさまじく、これまでの30年間と今後の30年間では、社会環境が変化する割合は、数倍、あるいは数十倍となるでしょう。

今の親の世代がこどもだった頃とは比較にならない程の速さで技術革新が進み、それに伴い社会が必要とする能力も変遷しています。

現在のこどもたちが社会人となって活躍する時代には、どのような能力が必要となるのでしょうか。

現在の学校教育ではどの程度このような変化に対応したカリキュラムが取り入れられているのでしょうか。

学歴が良いだけでは安泰な人生は保障されない、と言われるようになって久しいにもかかわらず、従来と変わらない受験競争もまだまだ健在です。

こどもたちの未来で必要となる能力を養うためにはどのような取り組みを行っていく必要があるのでしょうか。

今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

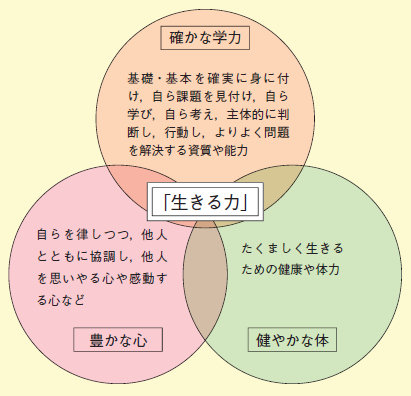

「生きるための力」とは

こどもを教育する目的の本質は、「生きるための力」をつけてあげることだということは、当サイトの他の記事の中でも何度か書きました。

こどもを教育する目的の本質は、「生きるための力」をつけてあげることだということは、当サイトの他の記事の中でも何度か書きました。

これは時代が変わろうが普遍的に世の中で必要とされる能力のことを指しており、身につけておくべき力です。

では具体的には「生きるための力」とはどのようなものでしょうか。

- どのような変化に対しても、柔軟に判断し進むべき方向を決断する力

- 未知の問題に対しても課題を自ら見つけ出し、深く考え、解決する力

- 他人の協力を取り付け共同で作業が行える協調性

上記のような能力と言えるでしょう。

では、これからの激動の時代には、上記の普遍的に必要な能力にプラスして、更にどのような能力が必要となるのでしょうか。

それは、膨大な情報の中から必要な情報を取捨選択し、得られた情報を適切に処理し、判断材料として生かすことが出来る力だと考えています。

すなわち、コンピューターを活用した情報処理能力であり、ICT (information and communication technology)と呼ばれる情報技術を活用する力のことです。

「生きるための力」を養うには

上述のような今後必要となる能力の育成は、文部科学省が示す「学習指導要領」の中でも取り入れられています。

ご家庭での教育ではどのようなところに気を付けてあげるべきでしょうか。

家庭学習では、どうしても知識の習得や、答えのある問題の解法の習得に目が行ってしまいがちだと思います。

上述の「生きるための力」に記載した能力は、習得しようとしてもなかなか難しいものばかりですので、具体的にこうすればよいといったような対応策はないのですが、日々の生活の中で地道に養うことはできると思っています。

上述の「生きるための力」に記載した能力は、習得しようとしてもなかなか難しいものばかりですので、具体的にこうすればよいといったような対応策はないのですが、日々の生活の中で地道に養うことはできると思っています。

例えば、こどもが関係する何らかの問題が発生した場合、親が解決策を提示して従わせるのではなく、こどもが解決できるように導いてあげることにより、問題解決能力は養うことが出来ると思います。

具体的には、何か問題が発生した場合には、こどもに問いかけを行うとよいでしょう。

発生した問題に対して、「どう思うのか」、「どうすればよいと思うか」、「それをどうやれば出来るか」、「問題はなぜ起こったのか」、「次はどうすればよいのか」等です。

常にこどもが自ら考えることができるように、親が接することが望ましい対応です。

また、ICT関連についてご家庭でやるべきことは、スマートフォンに代表される情報端末については、出来るだけこどもに触れさせた方が良いと考えています。ただし、フィルタリングはしっかりと行ってください。

インターネットでどのような情報が収集できるのかや、それらの情報をどのように活用して便利な社会に変えていけるのか、といったことをこどものころから慣れておく必要があるからです。

情報収集だけでなく、現実社会とICTの関わりについて幼いころから体感することで、時代に沿った新たな思考力、発想力を育むことが出来るでしょう。

今回のまとめ

いかがでしょうか。現在のこどもたちは、その親の世代が育ってきた社会環境とは比べ物にならない程変化するスピードが異なる時代を生きていかなければなりません。今回は、そのために必要な能力は何なのかという点と、それを育むために親として何が出来るのかということについて書きました。要点を以下にまとめます。

- こどもたちがこれから生きていく社会は、親の世代が過ごしてきた社会とは比べ物にならない程変化のスピードが速い。

- こどもを教育する目的の本質は、「生きるための力」をつけるためである。

- 今のこどもたちに必要な「生きるための力」には、時代が変わろうが普遍的に必要な能力と時代に即して必要な能力がある。

- 時代に即して必要な能力とは、ICTを活用する能力である。

- このような能力は家庭でも訓練するべきで、こどもが自ら考えるように親が導く必要がある。

- 情報端末は必要なフィルタリングを施し、こどもに触れさせるべきである。

ご参考になさってください。

参考文献

東北大学大学院情報科学研究科:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/bunka/dai1/dai2/siryou8.pdf

文部科学省:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/016/siryo/06092005/002/001.htm

コメントを残す