学校でもご家庭でも、また仕事現場でも、常に大小さまざまな問題が発生します。人は常に発生する問題に対処しながら生きていくものだといっても過言ではありません。

社会人となってからは、指示を受けて作業を行うだけのような人間は必要なく、問題を解決できる能力、もっと言えば問題自体を定義し、それを解決できる人材が求められます。

問題解決とは、これまで対峙したことのない事柄に対し、未知の内容を自ら探求し、新たな知識として習得することともいえます。

このような「問題解決能力」はどのように育むことが出来るのでしょうか。

何か特殊な訓練が必要なのでしょうか。

また、学校教育ではどのようにこの能力向上に向けて取り組まれているのでしょうか。

今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

問題解決能力は「生きるための力」

こどもたちが学校等で受ける学習スタイルは、大きく分けて2つのタイプがあります。先生がこどもたちに知識を伝える「知識伝承型」ものと、こどもたちに自ら問題意識を持って知識を習得させる、「問題解決型」の授業の2つです。

こどもたちに身につけさせるべき「生きるための力」を育むためには、後者の「問題解決型」の教育も重要です。

現在、学校教育ではどのようにこの能力を身につけさせようとしているのでしょうか。

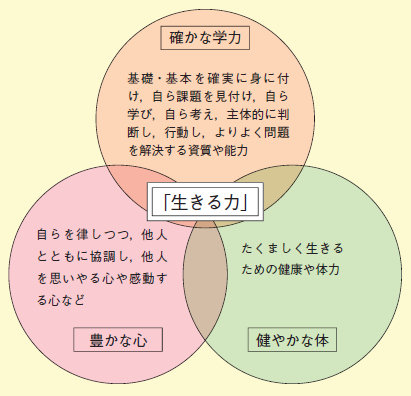

文部省が提唱する、これからのこどもたちに必要な能力は「生きる力」であり、その中で定義されている新しい学力の考え方である「確かな学力」とは、「知識や技能に加え、学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など」であるとされています。

要するに、基本的な知識や技能に加えて、「問題解決能力」を養う必要があると言っているのです。

そのような考えのもと、学校では「総合的な学習の時間」の中でこの能力を育む取り組みがなされています。

そのような考えのもと、学校では「総合的な学習の時間」の中でこの能力を育む取り組みがなされています。

「総合的な学習の時間」は、小学校で105~110コマ、中学校で70~130コマ実施されていましたが、教育指導要領の改定により、現在では、小学校で70コマ、中学校で50~70コマと減少してしまいました。

この減少分は「言語活動の充実」として、各科目に割り振られています。「言語活動の充実」は、これまでの知識習得に偏重したものではなく、こどもたちが得た知識を活用し、積極的に学習活動に取り組むことを念頭に組み込まれたものです。

学校教育の中でも週に1コマ以上は「問題解決型」の教育が行われています。

この取り組みの効果は今後検証されるものと思いますが、文部科学省が行ったアンケートによると、保護者は概ね「良い取り組みである」と答えている反面、実際に指導を行っている教師の反応は良くない結果となっており、課題を残すものとなっています。

何度も体験することで鍛えられる能力

この「問題解決型」を目指した教育である「総合的な学習の時間」は、非常に良い方向性を持ったものであると思いますが、教師へのアンケート結果を見る限り、その趣旨が正しく理解され、教育内容に落とし込めているのかは少し疑問を感じます。

「問題解決能力」は習得すべき重要な能力ですが、簡単に身に付くものではありません。繰り返し体験することが必要です。

「問題解決能力」は習得すべき重要な能力ですが、簡単に身に付くものではありません。繰り返し体験することが必要です。

ご家庭ではどのような取り組みが可能でしょうか。

基本的には、問題点について、自ら主体的に学び考え、そしてその結果に基づき判断し、よりよく問題解決するという流れになります。

具体的には、何らかの問題や、疑問、課題について、自分で調べ、その問題についての考えをはっきり持つことが重要です。更に色々調べたことに対しても、自分の考えと異なるものがある場合は、なぜ違う意見や考え方があるのかをよく考え、その内容を再度調べるようにします。

そして考えた内容は、必ずノートに書くようにさせてください。頭の中で考えるだけでなく、文字にすることで自分の考えを整理して、考えのポイントを明確化することができるようにになります。

また、「問題解決能力」を育むためには、親も一緒になって問題解決に取り組むという姿勢が必要です。知っていることを教えるだけでなく、こどもが自ら答えにたどり着くように指導していく必要があります。その際も、問題解決の手法を教えるだけでなく、こどもの考え方を確認しながらフォローしてあげてください。

今回のまとめ

いかがでしょうか。人は生きていく中で、様々な問題に直面します。それらの問題を自らより良く解決するための能力をこどもたちに身につけさせなければなりません。学校教育でも「総合的な学習の時間」の中で、問題解決型の教育が行われています。また、その能力を育むために親としてどのような対応が望まれるのかということについて書きました。要点を以下にまとめます。

- 人生を「生きるための力」を付けるためには、問題解決能力を育む必要がある。

- 問題解決能力を養うための「問題解決型」の授業は「総合的な学習の時間」の中で学校でも行われている。

- 問題解決能力は簡単に身につくものではない。常日頃から鍛える必要がある。

- 家庭で問題解決能力を養うには、何らかの問題や課題が発生した場合、こども自身に主体的に解決させるように日ごろから意識する。

- また、こども自身が問題解決のために調べた内容や、考えたことは、必ず文字として書かせるようにする。

- 文字として書かせることにより、問題解決のために自分の考えを整理することが可能になる。

ご参考になさってください。

参考文献

ベネッセ教育情報サイト:http://benesse.jp/kyouiku/201706/20170629-1.html

文部科学省:http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/03/31/1338358_1_1.pdf

文部科学省:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/021/siryo/attach/1397945.htm

文部科学省:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/080612/006.pdf

コメントを残す