皆さんのお子さんは、自分から進んで学習をするタイプでしょうか。

自分で学習目標を決めて、学習計画をたて、その学習計画通りに実行し、問題があれば改善し、目標達成に向けて再調整しながら邁進する、このように学習を進めることが出来るこどもも中にはいます。

小学校の低学年ではさすがに上記のようなことを自分から行うことは難しいでしょうが、高学年や中学生では出来ることが望ましいです。

このように、自分が学習する一連の内容に主体的に関わって自ら調整する能力、すなわち「自ら学ぶ力」は養うことが出来るものでしょうか。

こども自身が持つ資質によるものでしょうか、それとも親から譲り受ける遺伝的な要素が関係しているのでしょうか。

今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

主体的な学習意欲

自分から学習しようとしないこともに対し、親はどのようなフォローが必要なのでしょうか。

「努力しなければ結果はでない」、「今頑張れば将来は良い人生になる」

親がこどもに勉強をさせようとするときに、このような言葉をよく聞きます。

こども自身も、やる気の有無はおいておいて、勉強しないよりした方が良いだろうとは思っていますので、これらの言葉も何となく理解はできるでしょうが、これだけでは足りません。

こども自身も、やる気の有無はおいておいて、勉強しないよりした方が良いだろうとは思っていますので、これらの言葉も何となく理解はできるでしょうが、これだけでは足りません。

このような言葉でこどもを説き伏せようとしても、具体的に「何をどうやる」ことに努力し、「どんなやり方で」頑張るのかがわからない限り、こどもの心には響かないからです。

ではどのように動機付けを行えばよいでしょうか。

こどもが学習する際の動機、モチベーションには、

- 褒美がもらえるから

- 授業や教材が面白いから

- やらないと叱られるから

など、様々なものがあります。

親がよくやってしまうのが、「良い成績だったら何かを買ってあげる」や、逆に「悪い成績だったらゲームを取り上げるぞ」といったモノで釣ったり、罰を与える方法をとることです。

これは良くありません。こどもは学習する意義を理解せず、主体的な学習意欲も生まれません。

「自己効力感」を養うには

まず、こどもの動機付けを行う前にしなければならないことがあります。

それは、こども自身が「自分はやればできる」、「自分は人より優秀だ」と思える自信をつけてあげることです。

このように「自分が主体的に何でもできると確信していること」、「自分のやることをきちんと分かっていてコントロール出来ていると思うこと」、「自分は他の人に頼まれたことをきちんと出来ると確信していること」といった感覚を、心理学的には「自己効力感」といいます。

こどもの自己効力感を高めてあげることは、こどもの主体性を育む上で非常に重要です。

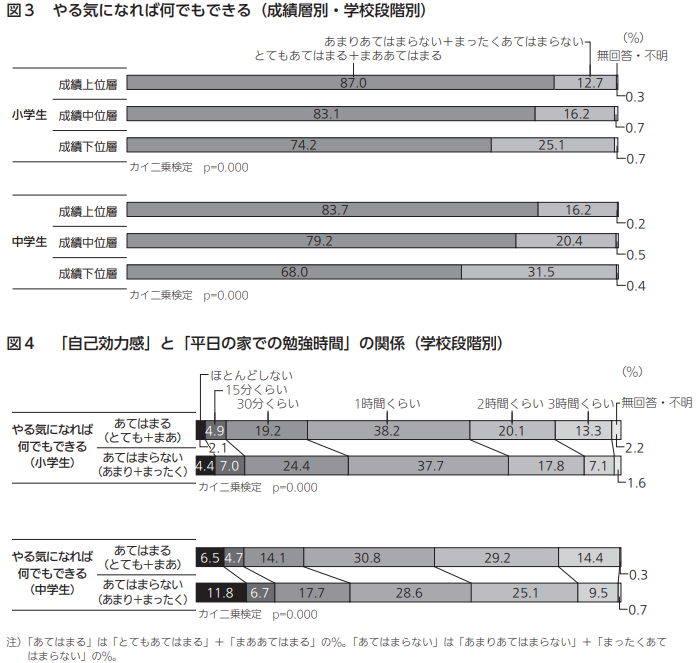

この自己効力感が高いこどもは、学習時間が比較的長く、学習成績も良い傾向があるということが調査結果よりわかっています。

では、この「自己効力感」を高めるにはどのような取り組み、フォローが必要でしょうか。

自信をつけるために最も必要なことは、こどもに「自分は出来るのだ」ということを身をもって感じさせてあげることです。

自信をつけるために最も必要なことは、こどもに「自分は出来るのだ」ということを身をもって感じさせてあげることです。

小さなことで良いので、成功したと感じられる経験をさせる必要があります。また、出来た時には褒めてあげることも必要です。

それから、他の人が成功した体験を知ることも重要です。その体験からどのようにすれば自分にも出来そうか、ということを知ることが出来ます。

また、他の人から「きみは出来る人だね」といったことを言って貰うことで、励まされ、自信につながります。

上記のようなことを常日頃から意識して、こどもをフォローしてあげてください。

今回のまとめ

いかがでしょうか。こどもに如何にしてやる気を出させて、自ら学ぶようにさせられるか、なかなか難しい問題です。自ら学ぶようになるには、学習に対する動機付けが重要ですが、その前にこどもが自分自身に対し自信をもち、「自分はできるのだ」という意識付けをすることが最も重要です。これは、時間と根気のいる内容ではありますが、ご家庭で出来ることについて書きました。要点を以下にまとめます。

- 自分の学習の一連の内容に意識的に関わる「自ら学ぶ力」を付けることが、主体的な学習意欲育むためには必要である。

- こどもが学習に前向きに取り組めるような動機付けは、行動を促すような声掛けのみでは難しい。

- 学習への動機付けよりも前に、こども自身が「自分は出来る人間である」と意識できるような自信を付けさせることが重要。

- 「自分は出来る人間で、自分の行動は自分でコントロールでき、他人からの信望も厚い」と感じられる意識状態を「自己効力感」が高いという。

- 「自己効力感」を高めることでこどもの学習に対する主体性を育むことが出来る。

- 自分の成功体験の積み重ね、他人の成功体験からの学び、他人から信頼されていると感じること、により、「自己効力感」は養われる。

ご参考になさってください。

参考文献

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/up_images/research/Survey_on_learning_report_5.pdf

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/berd/center/open/berd/2008/07/pdf/13berd_03.pdf

立命館教育研究:http://www.ritsumei.ac.jp/kyoshoku/kankobutu/file/kiyo04/03.pdf

広島大学心理学研究:https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/2/29198/20141016170546834326/HPR_9_37.pdf

コメントを残す