学習意欲は、学校の成績だけでなく、学校での集団生活など、様々な面で影響を及ぼします。

「やる気がでない」、「勉強したくない」といった学習意欲の問題は、古くから動機付けの観点で研究されてきました。

一般的には、興味や楽しさなどから自発的に取り組む動機づけが「内発的動機づけ」といわれており、

他からの報酬などを必要としないものとされています。

一方、他者からの報酬、懲罰といった自分以外からの指示による動機づけが「外発的動機づけ」とされています。

様々な調査、研究によると、これらの動機づけはこどもの学年により変化することがわかっています。

今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

「動機づけ」の段階

こどもにとって最も身につけさせるべき能力は、「自ら主体的に学ぶ力」です。

その観点で考えますと、最も望ましいのは「内発的動機づけ」による学習行動ということになります。こどもは、小学校に入学したてのころは、様々なことに興味を示し、主体的に学ぼうとする姿勢を見せていますが、学年が上がるにつれてその意欲はだんだん下がっていきます。

その観点で考えますと、最も望ましいのは「内発的動機づけ」による学習行動ということになります。こどもは、小学校に入学したてのころは、様々なことに興味を示し、主体的に学ぼうとする姿勢を見せていますが、学年が上がるにつれてその意欲はだんだん下がっていきます。

古くから様々な調査や研究により、小学生から中学生、高校生へと学年が上がるにつれて、「内発的動機づけ」が低下し、逆に「外発的動機づけ」が高まっていくことが指摘されています。

また、別の調査では、学年が上がることによる「外発的動機づけ」は実はあまり変化せず、「内発的動機づ」けのみが低下していく、ということが指摘されています。

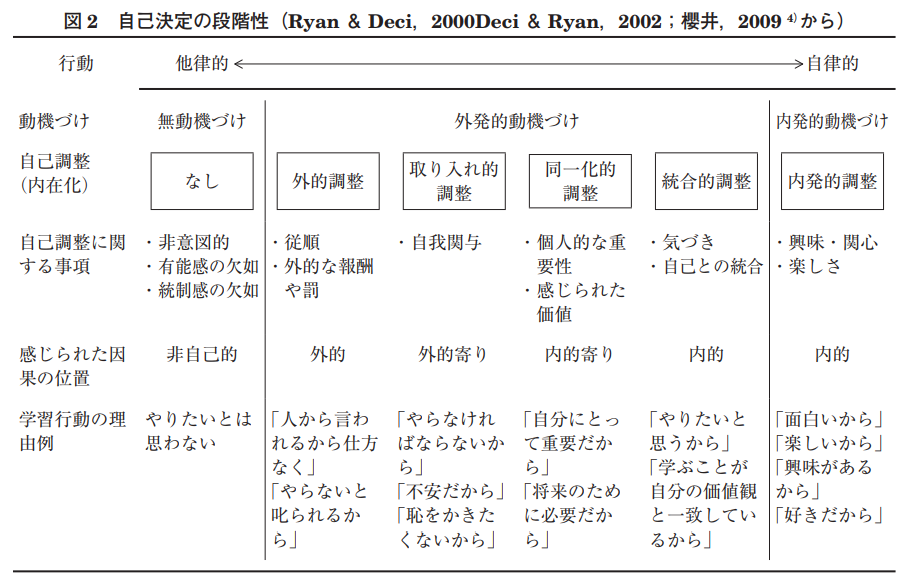

最近の教育心理学では、「内発的動機づけ」、「外発的動機づけ」と大きく2分するのではなく、さらに「外発的動機づけ」を4つに細分化した考え方も登場しています。

具体的には以下の様なものです。

「外発的動機づけ」が以下の4つの状態に細分化されています。

- 「人から言われて仕方なく」、「やらないと叱られるから」からやる、という状態

- 「やらなければならない」、「不安、恥をかきたくない」からやる、という状態

- 「自分にとって重要だと認識して」、「将来のために必要だと考えて」やる、という状態

- 「やりたいと思うから」、「学ぶことが自分の価値観と一致するから」やる、という状態

1~4の状態は、それぞれ「外的調整」、「取り入れ的調整」、「同一化的調整」、「総合的調整」と呼ばれています。

1と2の状態は、あまり気が進まないけれども義務的にやっている、という動機づけの状態です。

3と4の状態は、自分にとって必要であり、やること自体に価値を見出している、という動機づけの状態です。

小学校低学年のこども達は、勉強自体が好きで楽しいからやっている、という状態が多いようです。これは、「内発的動機づけ」の状態です。

それから学年があがるにつれて、学習内容が難しくなる等の影響により、だんだんやる気が無くなっていきますが、先生や親などの周りの人からの指示により行動しています。それが上記1や2の状態です。(「外的調整」、「取り入れ的調整」の段階)

さらに学年が進み、中学生や高校生になっても上記1、2の状態に陥る場合が多いのですが、まわりの適切な助言やフォローによって、3や4の状態とすることが可能です。(「同一化的調整」、「総合的調整」の段階)

外的から内的へ

小学校低学年のうちは、「内発的動機づけ」の状態とするのが好ましいでしょう。学習をすることは楽しくて、面白いものだ、ということを親や周りの人間が気づかせていってあげる、という取り組みが重要です。

また、既に「内発的動機づけ」によって学習しているこどもに対しては、出来る限りその状態を維持するような働きかけをしてあげましょう。

また、既に「内発的動機づけ」によって学習しているこどもに対しては、出来る限りその状態を維持するような働きかけをしてあげましょう。

間違ってもやってはいけないのは、自発的に学習出来ているこどもに対し、「今度のテストで100点をとったら、ゲームを買ってあげる」といったアプローチです。

折角の自発的な学びが、外的な「褒美を貰うから頑張る」といったように学習の目的が変わってしまいかねないからです。ご注意ください。

また、少し学年があがってきて小学校高学年のこどもや中学生に対しても、動機付けの段階を「外的」から「内的」へと変化させる必要があります。

そのために重要なのは、いま自分がやらなければならないことが、自分の未来とどうつながっているのかといったことを認識させることです。

まずは、自分の未来の姿と、それには現在やらなければならない学習内容がどう関わっているのかを認識させましょう。

まずは、自分の未来の姿と、それには現在やらなければならない学習内容がどう関わっているのかを認識させましょう。

ただ、将来の為に必要な内容と、現時点での能力には大きな乖離がありますので、それを段階的にどのようにクリアしていくのかということを親子で話し合うことが重要です。

親と将来について話すことが多いこどもは、主体的な学びの姿勢を見せる傾向がある、という調査結果もあります。

将来の理想の自分と現在の自分とのギャップを埋めるための段階的な目標(いつまでに何を出来るようにする、といったこと)は、出来るだけこども自身が自ら考えるように、親や周りの人がサポートしてあげるようにしてください。

今回のまとめ

いかがでしょうか。「うちのこどもはやればできるはずなのに、いまひとつやる気が出ないみたい。。」世の中の多くの親御さんの悩みの種のひとつが、この「こどものやる気」ではないでしょうか。この「やる気」は、「動機づけ」として教育心理学によって細分化されています。この「動機づけ」はこどもの学年があがることにより変化することが知られています。お子さんがどのような「動機づけ」の状態にあるのかを見極めて、適切な対応を心がけることが必要です。要点を以下にまとめます。

- 動機づけはこどもの学年により変化することがわかっている。

- 小学生から中学生、高校生へと学年が上がるにつれて、「内発的動機づけ」が低下し、逆に「外発的動機づけ」が高まっていくことが調査で明らかにされている。

- 「外発的動機づけ」は、さらに4つの状態に細分化されている。

- 小学校低学年のうちは、「内発的動機づけ」の状態とするのが好ましい。

- 自発的に学習出来ているこどもに対し、「テストの結果が良ければ褒美を与える」といった外発的動機に繋がるようなアプローチは避けなければならない。

- 重要なのは、いま自分がやらなければならないことが、自分の未来とどうつながっているのかといったことを認識させること。

- 理想の自分と現在の自分とのギャップを埋めるための段階的な目標は、出来るだけこども自身が自ら考えるように、親や周りの人がサポートするとよい。

ご参考になさってください。

参考文献

佛教大学保健医療技術学部論集:https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/HO/0006/HO00060L065.pdf

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/up_images/research/Survey_on_learning_report_1.pdf

小中学生における学習動機づけの構造的変化:https://pdfs.semanticscholar.org/7757/2a633497b6665049fe76d0d078d92b65e999.pdf

コメントを残す