皆さんのお子さんは、ご家庭でどの程度の時間勉強していますでしょうか。

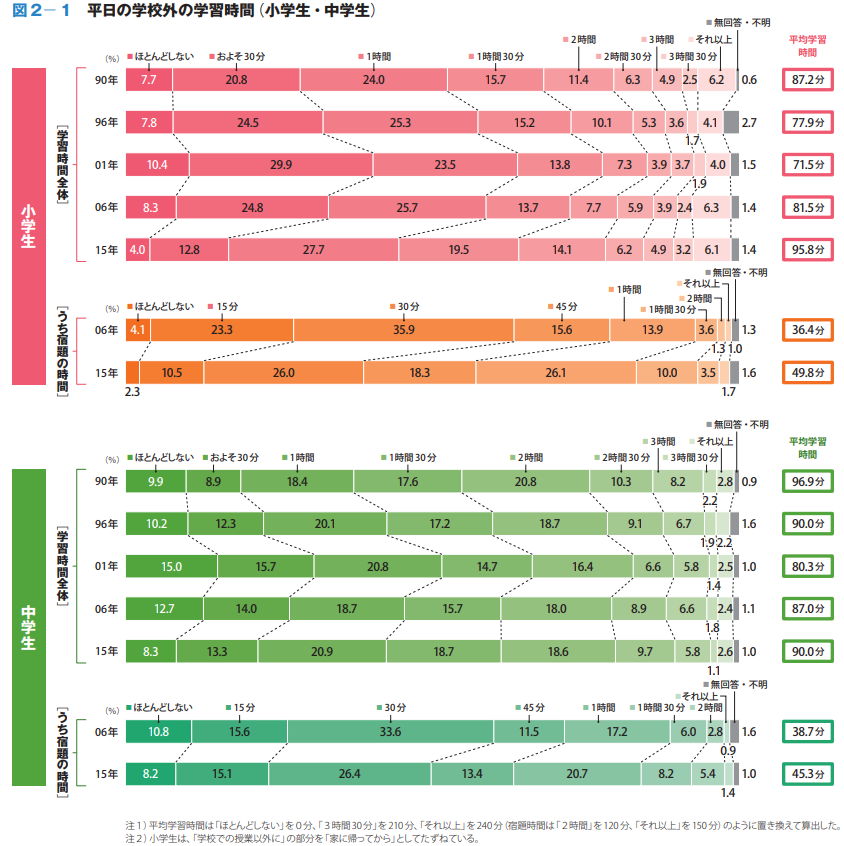

ベネッセ教育総合研究所の調査によると、2015年の小中学生の家庭での学習時間の平均は、小学5年生、中学2年生いずれも90分程度だそうです。

どうでしょう、多いとお感じでしょうか。

小学生のうちは、学年×10分が家庭学習時間の目安、ということがよく言われます。それと比べると、少し多いような気がします。

ただ、この90分の内、半分の45分程度は学校からの宿題にかける時間のようです。

小学生の半数近くは、学習時間が1時間以下となっており、2時間以上勉強するこどもも3分の1以上存在しています。

時間をかけて学習するこどももいれば、ほとんど宿題しか行わないこどももおり、両極端に分かれる結果となっています。

学校以外の、家庭、塾や習い事での学習、いわゆる学外学習時間の長さと成績には正の関係があると言われています。

家庭での学習時間はどの程度であればよいのか、また親はどのようにフォローすべきか、今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

まずは学習習慣づけ

上記グラフから読み取れることは、家庭での学習時間が長いこどもたちにより、平均時間が押し上げられており、実際は小中学生ともに40~50パーセント程度が1時間程度しか家庭学習に時間を費やしていないということです。

「勉強しなさい!」と口を酸っぱくして言わなければならないご家庭が多いことは、調査結果にも表れているようですね。

「勉強しなさい!」と口を酸っぱくして言わなければならないご家庭が多いことは、調査結果にも表れているようですね。

ただ、このように「怒られるから嫌々勉強する」という外発的動機づけによる学習には身が入りませんし、このような内容のことを言う側も、言われる側もストレスがたまってしまいます。

とはいえ、最近は毎日宿題を出さない先生も増えてきているようで、そのまま何もフォローしないでいると、全く家庭で学習しない、という事態となってしまうことも多いでしょう。

こどもが幼いうちは自由に思い切り遊ばせることは、体を丈夫にしたり、興味の幅を広げる為に欠かせないものです。思い切り遊ぶのは、幼い子どもたちにとって大切なことと言えるでしょう。

ただ、気を付けなければいけないのは、家庭での学習習慣は幼い頃からつけておかないと、学年が上がるにつれて身に付きにくくなるということです。

学習を始める時間を決める

ですので、まだ幼い低学年の頃から、こどもには「勉強は毎日するもの」ということを脳に刷り込ませることが重要です。

当然ながら、家庭での学習時間が長いほど、学校での成績は良い傾向にあります。

また、成績上位者層は、勉強する時間帯のピークが2か所あることが調査でわかっています。具体的には、早朝と学校から帰宅した直後のあたりにピークがあります。

成績を上げるためには家庭学習が必須で、それを習慣化させることが重要です。

また必要な学習時間は、小学生の頃は、「学年×10分」と言われていますが、最近では「学年×10分+10分」が推奨されています。

中学生では90分から120分程度は必要でしょう。

家庭学習は、親がフォローしてあげることが不可欠です。特にこどもが小学校低学年である場合は、親が勉強を見ることは必須となります。

理想的にはこどもが自ら勉強をし始めてくれるのが良いのですが、恐らくそれは少数派でしょう。

学校の宿題が無い場合は、最初のころは、問題集などだけでなく、算数パズル、漢字かるた、ことわざかるたのような遊びの要素が入ったものでもよいので、とにかく学習することを習慣化させることが重要です。

また、勉強する時間帯を決めることも大切です。時間が決まっていれば、生活のリズムが整います。

また、勉強する時間帯を決めることも大切です。時間が決まっていれば、生活のリズムが整います。

小学校低学年までは、親が時間帯を決めてあげてそれを守らせるとよいでしょう。小学校高学年になれば、いつ勉強するかは基本的にはこどもに決めさせるべきです。そして、決めたことは必ず守るという約束をさせましょう。

また、別の調査では、「勉強しなさい」、という親の言葉より、将来のことを親子で話し合っているこどもの方が学習時間が長い傾向があるという結果も出ています。

まず、家庭学習を行う時間帯を決めるということ、特にこどもが小さい場合は親が一緒に学習するということ、一緒に学習する意義や将来のことを考えてあげる、というフォローが必要ということです。

今回のまとめ

いかがでしょうか。家庭学習の時間は学校の成績と正の関係にあり、学習時間が長ければ学校の成績も良いことが分かっています。現在の小中学生の平均的な家庭学習時間は、以前よりは若干増加し、90分程度(宿題の時間を含む)です。こどもが小さい頃は思い切り遊ばせることも重要ですが、時間が短くても良いので、家で学習させることを習慣化させておくことも非常に重要です。また、特にこどもが幼い頃は、家庭学習に関しては親が積極的に関わってフォローすべきである、ということについて書きました。要点を以下にまとめます。

- 家庭学習時間が長いほど、学校の成績は良い傾向にある。

- 半数近くの小中学生が、毎日の家庭学習時間が1時間程度であり、宿題をやっているだけというような状況となっている。

- 家庭学習の習慣は、幼い頃から身につけておかないと、学年が上がるにつれて習慣化しにくくなる。

- こどもが幼い頃は特に、親が家庭学習に関してはしっかりとフォローする必要がある。

- 家庭学習は、はじめる時間を決めて生活のリズムを整える。

- 「勉強しなさい」というだけでなく、こどもの将来のこと等をよく話し合うことで、学習時間は伸びる傾向にある。

ご参考になさってください。

参考文献

ベネッセホールディングス:https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/m/2016/01/28/docs/20160128release.pdf

学研教育総合研究所:https://www.gakken.co.jp/kyouikusouken/whitepaper/201009/chapter2/03.html

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/berd/data/dataclip/clip0005/

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/up_images/research/5kihonchousa_datebook2015_p10-19.pdf

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/gakukihon4/sokuho/soku_4_02.html

コメントを残す