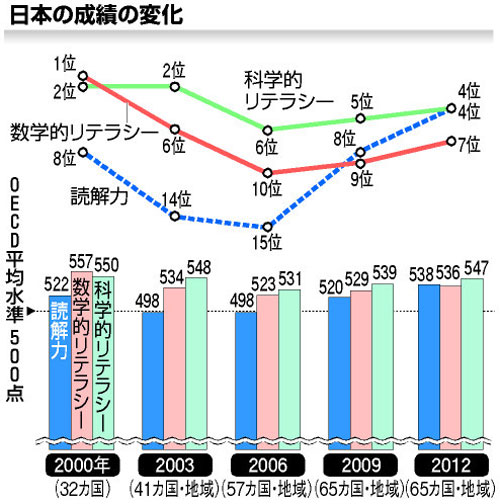

日本のこどもたちの学力は、一時期に実施された「ゆとり教育」の影響があり、国際的な順位を落としていましたが、近年は見直しが行われ、様々な取り組みにより回復してきています。

以下のグラフは、こどもたちの学力の「読解力」、「数学的リテラシー」、「科学的リテラシー」について、順位と得点を表したものです。

しかし、学力の回復の一方で、学習意欲についてみてみますと、日本のこどもたちは国際平均を大きく下回っていることが、内閣府の調査結果から明らかになっています。

勉強への取り組みには、「自ら学ぶ」という意欲が最も重要です。

自ら考えて解決する能力を磨く、これがこどもを教育する上で一番身につけさせるべき力です。

こどもにいかに自ら考えさせ、それに基づいて行動させるのか、それに伴う学習意欲をどのようにすれば向上させることができるのか。これは非常に難しい問題です。

これらについて、ご家庭内で何か気をつけるべきことはあるのか。今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。

目次

自信を失う日本のこどもたち

上述のとおり、日本のこどもは外国のこどもたちと比較して、「意欲的に取り組む」という意識が低いという調査結果が出ています。

これはいったい何故なのでしょうか。

日本のこどもたちはどうして意欲を失ってしまっているのでしょうか。

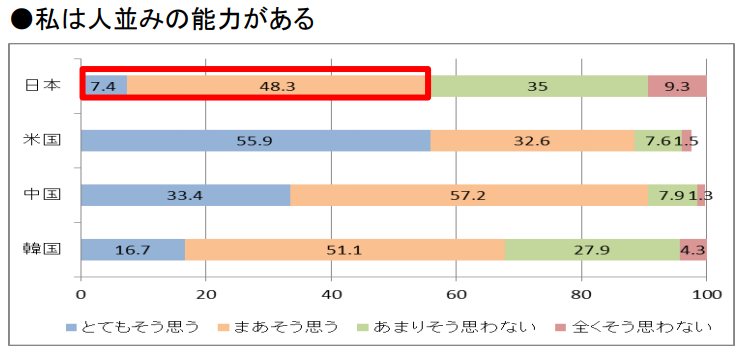

文部科学省の調査によると、日本のこどもたちは自己肯定感(自分に対する肯定的な意識)が、外国のこどもたちと比較して、相対的に低いという結果が明らかになっています。

「私は人並みの能力がある」という問いに対しては、外国のこどもたちが70~80パーセント以上で肯定的に答えているのに対し、日本のこどもたちは50パーセント程度になっています。

また、「自分はダメな人間だと思うことがある」という問いに対しては、日本のこどもたちの70パーセントがあてはまると答えています。

また、「自分はダメな人間だと思うことがある」という問いに対しては、日本のこどもたちの70パーセントがあてはまると答えています。

日本のこどもたちの意欲が低いのは、自分自身に対して自信をもつことができず、自己肯定感が低いからである、ということが言えそうです。

では、何故これほどまでに日本のこどもたちは自信を失ってしまっているのでしょうか。

日本社会が景気低迷に陥り、元気をなくしていることと関係があるのでしょうか。

その社会に希望を見いだせないという風潮の高まりがこどもたちの意欲に影響を及ぼしているのでしょうか。

学習意欲と教育格差の関係

このような社会環境と、こどもの意欲が低下している問題との間には、おそらく関係があるでしょう。

現在においても日本社会は、ある程度は学歴が重んじられています。ただし、学歴が良ければ明るい未来に結び付くとは、必ずしも言えない時代となっているのも事実です。

一生懸命頑張っても、報われないことがある、と感じるようになってしまった社会環境がこどもの意欲低下に影響しているのです。

一生懸命頑張っても、報われないことがある、と感じるようになってしまった社会環境がこどもの意欲低下に影響しているのです。

意欲の低さは問題として論じられる際、しばしば個人の問題として捉えられがちです。

「意欲の低さは、ネガティブな考え方をしがちな個人の問題である」や、「家庭環境に問題があるので意欲が低いのである」といったようによく言われます。

それはそれで正しい捉え方であると考えられます。

意欲を向上させることに対して、個人としてできることは「前向きな考え方をすること」と、「自信を持つことができるような家庭内のフォロー」ということになるでしょう。

ただ、意欲の低さの問題を、個人やそれぞれの家庭の問題だけに原因を求めるのは間違っています。

その背景にある社会全体の構造的な問題を抜きにして、この問題は解決できません。

この日本のこどもの意欲の低さの問題は、日本社会の教育格差に原因があります。

2015年の調査によると、日本のこどもの貧困率は13.9パーセントと、OECD(経済協力開発機構)の主要36カ国中、24位ということです。

2015年の調査によると、日本のこどもの貧困率は13.9パーセントと、OECD(経済協力開発機構)の主要36カ国中、24位ということです。

現代の日本には、十分な教育どころか、満足に食事もとれないこどもが多くいます。このような環境で育つこどもに高い学習意欲が生まれることは多くないでしょう。

非常に難しい問題ですが、社会全体で取り組まなければならない最も重要な問題だと思います。

今回のまとめ

いかがでしょうか。今回はすこし硬い内容となってしまいました。日本のこどもたちの意欲が外国のこどもたちより低い問題について、どこに原因があり、どのような取り組みが望まれるのか、ということについて書きました。要点を以下にまとめます。

- 日本のこどもの学習意欲は、国際的に比較して非常に低い状態にある。

- それは、日本のこどもたちが自己肯定感が低いということが要因である。

- 意欲が低いという問題は、個人の問題である、というのは一面性に過ぎない。

- 個人として対処するとなると、意欲を高くするには「前向きな考え方をすること」と、「自信をもつことができるような家庭内のフォロー」となるであろう。

- ただ、この問題の本質は個人にあるのではなく、日本の格差問題に起因すると考えられる。

- 解決に時間のかかる難しい問題であるが、社会全体の問題としてみんなで取り組まなければならない重要な問題である。

ご参考になさってください。

参考文献

内閣府:http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html

ベネッセ教育総合研究所:https://berd.benesse.jp/

朝日新聞DIGITAL:https://www.asahi.com/

コメントを残す